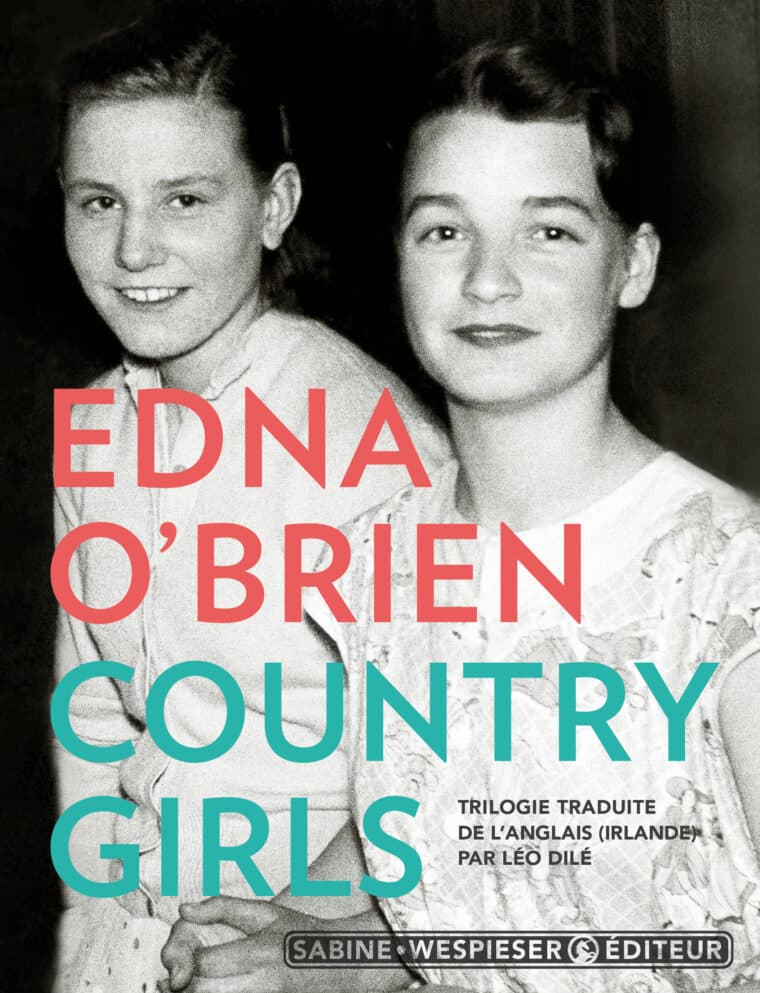

- Livre : Country Girls

- Auteur : Edna O'BRIEN

- Revue de presse

EN ATTENDANT NADEAU, Marie Étienne, mardi 29 octobre 2024

Lire l’article sur le site En attendant Nadeau

En hommage à Edna O’Brien, couronnée par le prix Femina étranger en 2019 et morte en juillet dernier, son éditrice, Sabine Wespieser, réédite en un seul volume de plus de 700 pages les livres que les lecteurs français avaient déjà pu aimer dans les années 1960 en trois publications différentes, puis, en 1988, en un seul volume, chez Fayard. Il est bon toutefois de redécouvrir l’autrice irlandaise en ce moment, dans l’éclairage nouveau des récents mouvements féministes et dans l’élan de la lecture d’un livre unique, que restitue superbement la traduction.

Edna O’Brien a le sens du récit : une fois entamé, il ne se lâche plus. À quoi cela tient-il ? Aux feuilletons du Messager, organe de l’Apostolat de la prière, « qui publiaient des histoires romantiques autour de la crise de conscience »1, et qu’elle lisait enfant, où elle pourrait avoir pris goût aux récits fragmentés, interrompus au bon moment, repris et résumés dans l’épisode suivant ?

C’est en tout cas ainsi qu’elle construit ses chapitres, s’attardant longuement sur les détails de son récit, et sautant par-dessus les faits les plus marquants, quelquefois esquivés ou à peine signalés, comme la mort de la mère d’une des deux héroïnes.

Le premier des trois livres, Les filles de la campagne, commence comme une imitation de l’Ulysse de James Joyce, un des auteurs, avec Virginia Woolf, qu’elle admire et qu’elle porte dans son cœur. La jeune Kate, une des deux héroïnes, rencontre ou croise dans la journée chacun des personnages qui composent son entourage. Une entrée en matière scrupuleuse, un peu longue, qui s’anime et s’aimante dès l’arrivée de l’héroïne numéro deux, l’amie Baba, aussi joyeuse et délurée que Kate est douce et sage.

On peut penser que les deux filles sont les deux faces d’une même personne, et que l’autrice s’y est dépeinte, a donné à chacune des éléments de sa psyché. On peut aussi penser que le duo, dans le roman, est un moyen pour un auteur de faire varier un point de vue, une manière de se mouvoir dans l’existence. Et cela d’autant plus que le récit est entrepris tantôt par l’une, tantôt par l’autre, comme ce sera le cas dans le dernier volume.

Quand elle écrit sa trilogie, O’Brien a une trentaine d’années. Nous sommes en 1960. Et ses romans se passent en 1950, dans un village d’Irlande de l’ouest, où l’alcool coule à flot, et où les mœurs, accentuées par un catholicisme obscurantiste, sont d’une austérité, pour les deux filles vivantes, éprises de liberté que sont Kate et Baba, insupportable et hypocrite.

Le premier tome est surprenant, violent, et drôle : « Declan portait un pantalon de flanelle grise et Baba disait que son derrière ressemblait à deux œufs noués dans le même panier ». Au milieu du roman, Kate s’éprend de M. Gentleman, homme raffiné et cultivé, qui diffère de son père et des hommes du village. C’est justement pour cette raison qu’elle est amoureuse de lui, elle a besoin d’un père qui la comprenne et la protège. Or son vrai père la bat, comme il bat la famille quand il revient de boire.

L’écriture semble épouser l’état d’esprit et la naïveté de Kate, ce qui donne un vrai charme au récit. À propos d’une pommade que Baba a volée pour en oindre ses seins qu’elle appelle ses mamelles, Kate se surprend à dire : « “Nous risquons de nous couvrir de poils…” Je parlais sérieusement. Je me méfiais des pommades aux noms ronflants, et de toute manière, c’était réservé aux vaches. »

Pendant que Kate est amoureuse de M. Gentleman et obtient une bourse pour étudier dans un couvent, Baba sème le trouble en attachant ses pas aux siens. Elles se font renvoyer et s’en vont à Dublin où elles fréquentent les pubs, boivent beaucoup, fument beaucoup, vivent mal : Kate exerce des métiers provisoires, Baba appâte des hommes riches, vulgaires et sans culture. Nos deux gamines se tirent, certes, d’un milieu d’origine étouffant et mesquin, d’un destin de matrone tout juste bonne à enfanter et à se faire cogner par un mari buveur, mais pour aller vers quoi ? Elles n’envisagent de salut que par l’homme, pygmalion protecteur ou doté de fortune. Le rêve de Kate s’effondre quand M. Gentleman disparaît. Quant à Baba, elle erre d’une aventure ratée à l’autre : les gros poissons ne sont pas bêtes. Jusque-là, le lecteur et peut-être l’autrice espèrent encore qu’elles comprendront qu’elles n’ont pas à dépendre d’autrui, qu’elles doivent s’assumer seules.

En vérité, dans le deuxième volume, qui a pour titre Seule, sous les auspices, pour Kate, de son deuxième amour, du nom d’Eugène Gaillard, les très jeunes filles deviennent des femmes, elles perdent leur pucelage sans pour autant changer de manières ni de but. Ni obtenir ce qu’elles espèrent, c’est-à-dire le grand amour durable et la sécurité.

Elles demeurent encore drôles, l’autrice aussi, le temps probablement qu’elles perdent leurs illusions. « Saint Thomas d’Aquin dit que tu peux voler un employeur s’il ne te paie pas assez. — Qui est saint Thomas d’Aquin ? — Une grosse légume de l’église. » À propos de taudis et d’enfants affamés, Kate remarque : « Rien que les regarder me donnait faim » ! Humour noir de l’autrice, candeur du personnage, cynisme de son nouvel amour, Eugène Gaillard. « Dans ce pays, il y a si peu de gens avec lesquels on puisse causer que l’on est reconnaissant à l’égard de tout ennemi amical, capable de parler le même langage que soi. » L’amour d’Eugène pour Kate s’effrite : « Quand n’importe qui d’autre venait, je le perdais au profit du nouvel arrivant, fût-ce la conseillère en élevage de volaille, avec ses bas tricotés. » La culture dont elle jouit paraît superficielle : « On avait peint le piano en blanc, ce qui le faisait ressembler à un lavabo. »

Pourtant, les deux amies paraissent se ressaisir : Kate suit des cours du soir à l’université de Londres (entre-temps, en effet, elles ont migré en Angleterre, afin que Kate échappe à l’emprise familiale) et Baba « travaille à Soho, mais pas dans un club de strip-tease, ainsi qu’elle l’avait espéré. Elle apprend le métier de réceptionniste dans un grand hôtel ». On le voit, l’ambition est modeste.

Ultime volume, La félicité conjugale. Faut-il le préciser, c’est de l’inverse qu’il est question. Kate a enfin épousé son amour, mais au moment où il n’est plus qu’un souvenir ; et Baba, le gros homme ridicule, qu’elle n’aime pas, qui la bat, qui perd son compte en banque en même temps que sa mémoire. La belle victoire !

Les filles de la campagne ont fait ce qu’elles ont pu pour échapper à leur destin. Leur audace est énorme, compte tenu du milieu d’où elles viennent. Ce à quoi elles parviennent est déjà méritoire : aller au pub, lieu interdit aux femmes, y boire et y fumer ; fréquenter hors mariage ; se maquiller, porter des talons hauts, des robes suggestives, des collants transparents… Cependant, il leur reste un trésor à gagner, qui restera hors de portée, pour Baba comme pour Kate : accepter d’être seule, n’attendre rien et se suffire. À quoi parvient la romancière.

Pour Country Girls, l’écrivaine a puisé dans sa biographie, faisant de Kate un double. « Tu es trop intérieure, c’est ça ton problème », dit Hermann Mailer à Edna O’Brien à New York, remarque qu’on trouve chez un des deux amours de Kate. Ou bien rêvant, comme elle, d’une maison parfaite, d’une « vie de femme privilégiée », et puis y renonçant à la pensée de ce qui l’attendrait : « mariages rances, boisson, infidélités », ce que Kate et elle-même ont connu.

Dans Baba, elle projette une existence de rêve : palaces, célébrités, qu’elle connaît quand elle vit à New York, qu’elle y croise Orson Welles, John Huston, Arthur Miller, Marilyn Monroe, Philip Roth, Jackie Kennedy et bien d’autres. De cette dernière, qui faisait des projets pleins d’espoir peu avant de mourir, elle déclare : « Ce n’était pas sentimentalité mais instinct de survie. »

Que ses mémoires reprennent le titre de son tout premier livre, mais cette fois au singulier, nous conforte dans l’idée que le duo n’existe pas : Kate et Baba sont les deux faces d’une même personne. Mais de Kate, Edna se détache en ne sombrant pas comme elle dans le désespoir, en menant une carrière qui la libère de protecteurs ; de Baba, elle ne garde que l’instinct de survie.

Sa carrière littéraire n’a pas l’air d’être vraie tant le succès est immédiat lorsque paraît le premier tome : elle ressemble à un conte, semé d’embûches comme il se doit, de douleurs, de bonheurs aussi intenses que provisoires. À en juger par sa biographie, O’Brien ressemble au personnage de Kate, à la fois délurée, candide et dépassée par ses amants et ce qu’elle vit en général, sans toutefois sombrer comme elle.

Ce qui surprend, à notre époque où les femmes réfléchissent à leurs actes, c’est qu’Edna O’Brien paraît agir spontanément, sans idée préalable : elle se marie parce que les circonstances l’y poussent, elle suit souvent un homme ou l’autre parce qu’il le lui demande, elle plie avec délice quand elle est amoureuse. « Pour moi, écrit-elle après une relation avortée avec Richard Burton, les hommes étaient soit des amants soit des frères. » Et surtout elle écrit parce que c’est un besoin qui ne la quitte pas.

Elle est comme innocente – ce en quoi elle séduit. Elle provoque, elle produit des textes durs et crus, en conservant son air rangé de petite fille grandie sous la férule des prêtres et sa curiosité pour la littérature dont elle se sent frustrée par ses études de pharmacienne. Elle est contradictoire. Éprise de liberté, elle ne craint pas pourtant d’élever seule ses deux garçons dont elle obtient la garde, ni de prendre parti dans les luttes politiques irlandaises.

À la fin de sa vie, elle cherche encore une maison – elle a perdu celle qu’elle aimait, l’hôtel particulier acquis à Chelsea, parce qu’elle s’était ruinée à force de largesses et qu’elle avait omis de vérifier son compte en banque ! Elle cherche encore aussi un tout « dernier amour durable » comme une midinette fascinée par les stars, mais elle n’est pas une midinette, elle est hors du commun, plus incroyable que ses fictions : ce sont les stars qui la courtisent et qui s’éprennent d’elle, à Londres où elle demeure, à New York, à Paris, car elle est, au sens propre, fabuleuse.